Voilà quelques exemples de films et documentaires qui peuvent donner lieu à des projections suivies de discussions. Si vous avez envie de nous aider à en organiser, n’hésitez pas à nous contacter.

Ils abordent presque tous sous différents angles la question de l’IVG, parce que comme le disait Simone Veil à l’Assemblée nationale le 26 novembre 1974, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Et si elles se sont battues et se battent encore pour conquérir, préserver et étendre ce droit, on peut se demander si les hommes n’ont pas aussi un rôle à jouer pour éviter ces grossesses non désirées, comment ils peuvent se positionner quand elles surviennent, et comment ils peuvent s’inspirer des luttes menées par les femmes pour disposer eux aussi de méthodes de contraceptions fiables.

IVG, le droit d’en parler

En France, une femme sur trois avorte au cours de sa vie. Si c’est un droit depuis 1975, le sujet reste tabou. Celles qui en parlent s’exposent aux commentaires ambigus et parfois aux jugements. IVG, le droit d’en parler documente la libération de la parole et la prise de conscience nécessaire pour briser le tabou autour de l’avortement. Le film raconte le bouleversement intime et social que provoque encore aujourd’hui un avortement. Léa Bordier souhaite recueillir les récits de celles qui l’ont vécu pour briser le tabou qui s’est installé en France autour de l’avortement depuis sa légalisation. Il n’y a pas une histoire unique, toutes les femmes ont des récits différents à partager.

La place de l’homme

Cinq hommes de 20 à 40 ans, confrontés à une grossesse non prévue et le plus souvent interrompue, dévoilent leurs ressentis et réflexions sur cet événement. À travers ces récits de vie, c’est la place de l’homme dans les rapports femmes/hommes que le film questionne.

L’événement

Issue d’une famille modeste, Anne compte sur les études pour profiter de l’ascenseur social et s’offrir un avenir plus radieux. Agée de 23 ans, la jeune femme voit son monde s’écrouler quand elle apprend qu’elle attend un enfant. Pour que ses rêves ne se transforment pas en illusions perdues, elle conclut que l’avortement se révèle comme l’unique solution. En cette année 1963, la pilule contraceptive n’en est qu’à ses balbutiements et aucune loi n’encadre cet acte considéré comme immoral. Voyant sa demande fermement rejetée par son gynécologue et par les médecins, Anne se tourne vers des “spécialistes” qui font fi des règles…

Annie colère

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous.

Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

Regarde elle a les yeux grands ouverts

Ce film raconte l’histoire de 1975 à 1982 d’un groupe de femmes d’Aix-en-Provence et de leurs proches, maris, compagnons, enfants. Ces femmes découvrent au MLAC qu’elles peuvent ensemble transformer et vivre autrement des moments aussi importants pour elles que : avorter, accoucher, choisir de faire ou non un enfant. Elles apprennent à le faire elles-mêmes, se heurtent à la répression et c’est le procès de six d’entre elles le 10 mars 1977 à Aix-en-Provence. Un moment très fort de leur histoire qui continue toujours aujourd’hui.

Il suffit d’écouter les femmes

“Il suffit d’écouter les femmes” : ces paroles célèbres ont été prononcées par Simone Veil lorsqu’elle défendait sa loi sur l’avortement, en 1974, devant l’Assemblée nationale. Pour la première fois, des femmes qui ont eu recours à un avortement clandestin dans la France d’avant 1975 évoquent leur vécu douloureux, libératoire ou traumatisant. Ces témoignages émouvants permettent de découvrir la diversité incroyable des moyens employés, les dangers encourus, la participation des enfants, le rôle des hommes, celui des médecins, parfois même les violences commises sur les femmes.

Disponible jusqu’au 17/09/2025 sur france.tv

Une affaire de femmes

1943, guillotinée pour avortements clandestins. Inspiré de l’affaire Marie-Louise Giraud. Avec Marie Trintignant, morte en 2003 sous les coups de Bertrand Cantat.

Le Deuxième Sexe

sur les traces de Simone de Beauvoir

Au fil d’un road-trip aux États-Unis, où “Le deuxième sexe” trouva sa genèse, un regard inédit sur l’ouvrage pionnier de Simone de Beauvoir, nourri par les analyses de théoriciennes féministes qui en mesurent la portée et les limites.

Avortement, le paradoxe polonais

Pologne : les femmes, le pape et le parti

Comment la Pologne en est-elle venue à interdire l’avortement alors qu’elle a été l’un des premiers pays européens à l’autoriser ? Compulsant archives et interviews, ce documentaire remonte le temps pour expliquer ce paradoxe.

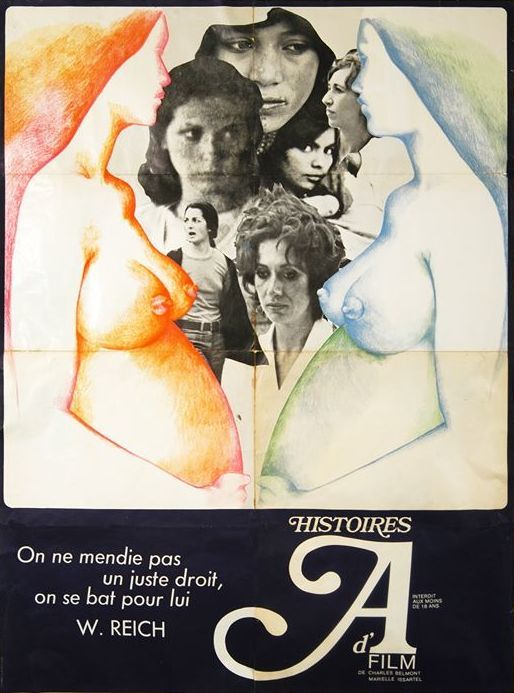

Histoires d’A

Tourné en 1973 de l’intérieur du Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception dont les militants revendiquent la pratique d’avortements gratuits, Histoires d’A est frappé d’une interdiction totale. Durant un an, il devient l’objet d’une gigantesque partie de cache-cache avec la police. La lutte a payé : l’avortement est dépénalisé en 1975. Cette lutte féministe était aussi simplement humaine.

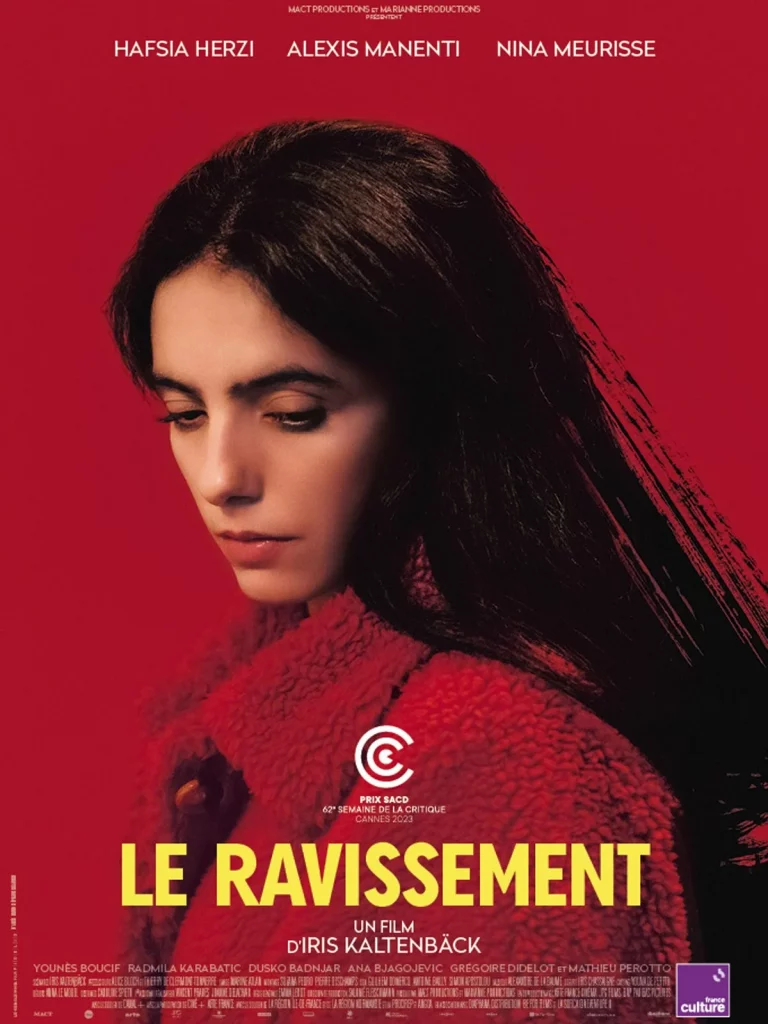

Le ravissement

Lydia, une sage-femme consciencieuse et très investie dans son travail, est en pleine rupture amoureuse. Au même moment, Salomé, sa meilleure amie, lui annonce qu’elle est enceinte et lui demande de suivre sa grossesse. Quelques mois plus tard, Lydia recroise Milos, une conquête d’un soir, alors qu’elle tient le bébé de Salomé dans ses bras. Elle prétend alors, sans même savoir pourquoi, qu’elle est la mère du nourrisson. Constatant que le regard que Milos pose sur elle change après cette annonce, Lydia s’enfonce ensuite dans le mensonge, au risque de perdre tous ceux qu’elle aime le plus…

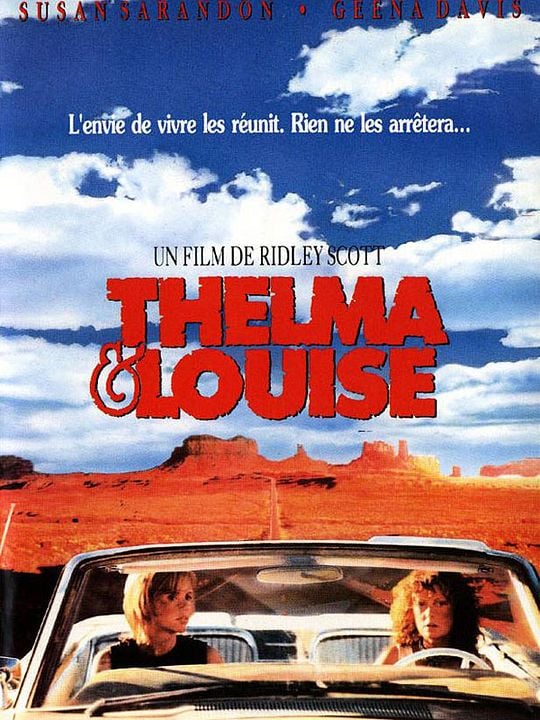

Thelma & Louise

Louise, une serveuse au caractère bien trempé, convainc sa copine Thelma, dominée par un mari macho, de partir en week-end pour prendre du bon temps. Sur la route, elles font halte dans un bar et Thelma se laisse aller à danser avec un homme. Alors que ce dernier tente de la violer, Louise intervient et l’abat d’un coup de revolver. Certaines que la police ne les croira pas, les deux femmes décident de fuir vers le Mexique…

Ce film interrogerait-il particulièrement l’ambivalence des relations humaines, la coexistence de l’amour et de la guerre, de l’eros et du thanatos ?

Réinventer l’enfance

Dans un monde où les violences faites aux enfants demeurent un tabou profondément enraciné, Réinventer l’enfance explore avec une approche politique et intime, les mécanismes de la domination adulte et les traumatismes systémiques qui marquent les vies des enfants d’hier et aujourd’hui. Un film chorale entre colère, espoir et résilience qui invite chacun.e à repenser son histoire et a transformer les dynamiques sociétales, éducatives et familiales en faveur d’une enfance respectée.

Une production on.suzane, écrit et réalisé par Ève Simonet.

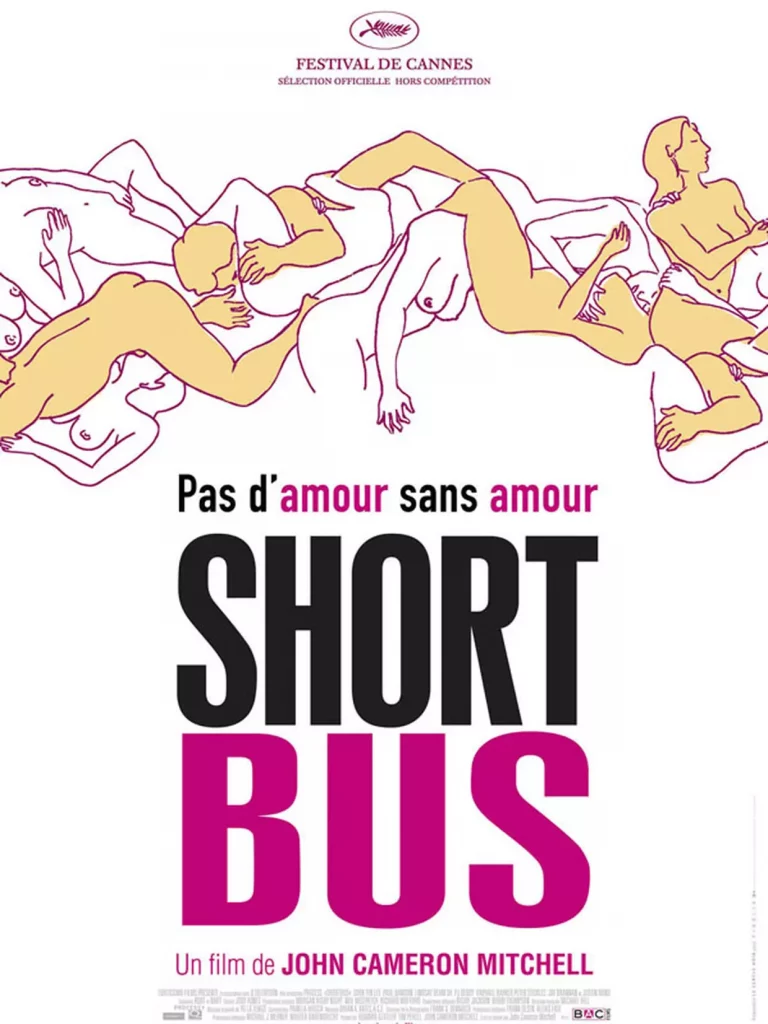

Shortbus

Les premières scènes nous immergent explicitement dans la sexualité des personnages. On découvre leurs failles, leurs névroses. Ils se rencontrent, se rapprochent, par leurs corps, par leurs affects. Ils s’entraident, apprennent à s’émanciper et à se connecter. Une thérapie par l’amour ?

Sofia est sexologue et n’a jamais connu l’orgasme. Avec son mari Rob, elle simule le plaisir depuis des années. Sofia croise Severin, une maîtresse dominatrice qui tente de l’aider…

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

Shortbus suit plusieurs personnages new-yorkais dont les aventures tragi-comiques naviguent entre sexualité et sentiments. Tous fréquentent un club underground moderne, Shortbus, où s’expriment toutes les sexualités.

Parmi les patients de Sofia, James et Jamie sont un couple gay qui tente d’ouvrir ses relations sexuelles à un troisième partenaire. James propose une relation avec Ceth, mais Jamie reste sur ses gardes. James semble avoir un projet secret. Il est suivi par un mystérieux observateur, Caleb…

Yes we fuck

Six histoires autour de la sexualité et des diversités fonctionnelles, des histoires réelles et variées où le sexe est transformé en arme réjouissante au service aussi bien des personnes que des droits collectifs. Ce projet montre aussi bien ce que la sexualité peut apporter aux personnes avec des diversités fonctionnelles que comment la réalité des diversités fonctionnelles peut contribuer à la sexualité humaine.

Disponible ici – Avertissement : le film est réservé à un public adulte puisqu’il contient des scènes de sexe explicites

Latecomers

Une étrange soirée scelle la rencontre entre Sarah et Frank, tous deux atteints de paralysie cérébrale, vierges et frustrés.